Von Detlef Ollesch, aus „Deutsche Militärzeitschrift“ Nr. 33 April – Juni 2003. (Hier wiedergegeben mit zusätzlichen Bildanhängen von Lucifex.)

Wenn man Dänen nach den schönsten Orten ihres Heimatlandes fragt, fällt oft der Name „Ebeltoft“. Aber wo liegt dieses Ebeltoft, und was macht auch für den marinehistorisch interessierten Zeitgenossen eine Reise dorthin lohnenswert?

Das idyllische Fachwerkstädtchen mit seinem Kopfsteinpflaster, seinen Museen, Flohmärkten und Glasbläsereien befindet sich an der Ostküste Jütlands, genauer: an der nach ihm benannten Bucht im Südosten der Halbinsel Djursland, ca. 50 km von Århus und 230 km von der deutschen Grenze (Flensburg) entfernt.

Von Hamburg kommend fährt man über die A7, die nördlich des Grenzübergangs Ellund nur noch E 45 heißt, bis Århus, von dort über die Hauptstraße 15 in Richtung Grenaa bis Tåstrup und biegt hier links auf die Hauptstraße 21 ab, die einen direkt nach Ebeltoft führt.

Sobald diese Straße die Ebeltofter Bucht (dän.: Ebeltoft Vig) berührt, sieht der Reisende schon von weitem die hoch aufragenden Masten der JYLLAND (dt.: Jütland), jener Fregatte der dänischen Marine, die vor fast 140 Jahren bei Helgoland gegen österreichische und preußische Kriegsschiffe kämpfte und heute als Touristenattraktion täglich, je nach Jahreszeit, zwischen 200 und 800 Besucher anzieht.

Diese als Vollschiff getakelte Schrauben-Dampffregatte, mit 71 m Rumpflänge das z. Zt. längste Holzschiff der Welt, liegt seit 1984 in dem extra für sie gebauten Trockendock, wo sie nach fast zehnjähriger Planungs- und Restaurierungszeit im Jahr 1994 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Auf der o. g. Straße erreicht man nach wenigen Minuten den großen Parkplatz direkt vor dem Eingang des Schiffsmuseums, dessen mit Abstand wichtigstes, wenn auch nicht einziges Exponat die JYLLAND ist.(1)

Deren Besichtigung beginnt man zweckmäßigerweise auf dem Oberdeck, welches man über das Backbord-Fallreep erreicht. (Für Behinderte steht auf der Steuerbordseite ein Aufzug zur Verfügung.)

Hier fallen zunächst die 14 Vorderlader-Kanonen auf, die zum Teil aus Heeresbeständen stammen, da die dänische Flotte zur Zeit der Ausrüstung der JYLLAND 1862 immer noch unter einem gewissen Materialmangel litt, der auf die Ereignisse des Jahres 1807 zurückzuführen war, als die britische Marine Kopenhagen beschoß, den mit Napoleon verbündeten Dänen ihre Kriegsschiffe wegnahm und nebenbei noch die Arsenale des Flottenstützpunktes Nyholm plünderte.

Das äußere Erscheinungsbild des Schiffes wird maßgeblich von der Takelage bestimmt, obwohl es sich hierbei eigentlich nur um eine Hilfsbesegelung handelt, die der Fregatte mit ihren maximal 3091 m² Segelfläche aber immerhin eine Geschwindigkeit von 14 Knoten ermöglichte. Zum Vergleich: unter Dampf betrug die Reisegeschwindigkeit nur elf Knoten.

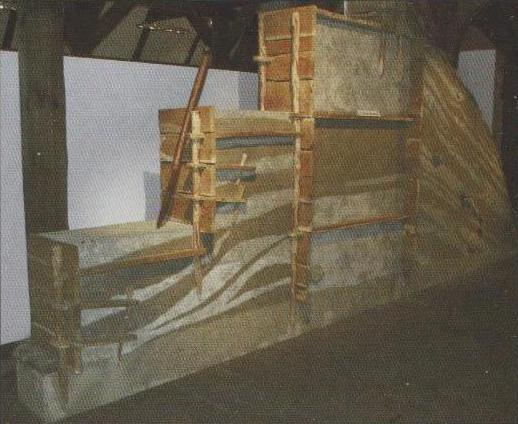

Neben den drei Masten bestand die Takelage ursprünglich aus 1,3 km Drahtseilen und 13 km gewöhnlichem Tauwerk. Hiervon hat man nur das stehende Gut rekonstruiert, wie es bei nicht mehr in Fahrt befindlichen Segelschiffen üblich ist.

Gleich hinter dem Kreuzmast beginnt das für ein Kriegsschiff dieser Epoche ungewöhnlich große Deckshaus, das dem dänischen König auf mehreren Reisen als standesgemäße Unterkunft diente und heute, mit Möbeln aus anderen dänischen Marineschiffen der damaligen Zeit ausgestattet, wieder einen Eindruck von seinem ursprünglichen Zustand vermittelt.

Über einen der Niedergänge (Treppen) gelangt man auf das Batteriedeck, das Hauptdeck der Fregatte, welches nicht nur mit 30 Vorderlader-Kanonen bestückt ist, sondern auf dem sich auch noch der Kommandantensalon, die Kombüse und der Raum mit dem Steuerungsmechanismus der Ruderanlage befinden.