Von Michael Walker, übersetzt von Lucifex. Das Original What Capitalism Has Left to Say erschien am 12. August 2019 auf Counter-Currents Publishing. [Anm. d. Ü.: der Originaltitel könnte ein doppeldeutiges Wortspiel sein, mit der möglichen anderen Bedeutung: „Was der Kapitalismus der Linken zu sagen hat“.]

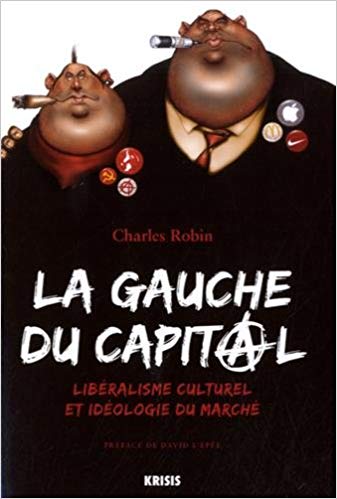

Charles Robin

La gauche du capital: libéralisme culturel et idéologie du Marché

Paris: Krisis, 2014

Auf den Fußspuren von Jean-Claude Michéa (dessen Our Enemy: Capital ich für Counter-Currents rezensiert habe) veröffentlichte Charles Robin, ein ehemaliger Militanter in der Linksaußenpartei Nouveau parti antcapitaliste (NPA), im Jahr 2014 ein Buch mit dem Titel La Gauche du Capital: libéralisme culturel et idéologie du Marché (Die Linke des Kapitals: Kulturliberalismus und Marktideologie). Es besteht aus einer Anzahl kritischer Essays über den Liberalismus und seine typische Beziehung zum Kapitalismus. Der erste davon, „Le Liberalisme comme Volonté et comme Representation“ („Liberalismus als Wille und Idee“) ist bei weitem der längste und nimmt 86 der 243 Seiten ein. Diese Wortschöpfung, die dem Titel von Arthur Schopenhauers berühmtestem Werk (Die Welt als Wille und Idee) entlehnt ist, verweist auf die Hauptthese des Buches, nämlich daß es nicht viele unabhängige Arten von Liberalismus gibt, sondern nur eine: eine monolithische, „totalisierende“ (Robin verwendet nicht das Wort „totalitär“) Weltsicht, getrieben vom Willen, alles plattzumachen und zu vernichten, was sich ihr widersetzt.

Robins Ziel ist, eine radikale Untersuchung des Liberalismus zu liefern. Sein Argument ist, daß alle Arten von Liberalismus – insbesondere einschließlich dessen, was er als die beiden Hauptformen sieht, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Liberalismus – Manifestationen einer Ideologie sind und ontologisch in Wechselbeziehung stehen. Eine Analogie von Pierre Bérard im selben Sinne wird aus einem Interview für das französische „neurechte“ Journal Éléments zitiert: Zusammen, sagt er, demonstrieren der Liberalismus in der Wirtschaft und der gesellschaftliche Liberalismus „die sehr hervorstechende Versöhnung des Castor und Pollux des doppelten liberalen Denkens.“[1] Im selben Sinne lautet Robins Argument, daß die „menschliche Vielfalt“, die überall in der westlichen Welt gepriesen wird, sich auf der einen Seite im Engagement der Linken für „freie Bewegung von Menschen“ und „keine Grenzen“ widerspiegelt und auf der anderen Seite im Engagement des Kapitalismus für „die freie Bewegung von Kapital und Arbeitskräften.“ Engagement für Toleranz und Vielfalt und Engagement für Fortschritt und Profit sind dasselbe Engagement, da sie derselben liberalen Quelle entspringen.

Liberalismus wird von verschiedenen Autoren und sogar in verschiedenen nationalen Traditionen in sehr verschiedener Weise verstanden. Liberalismus scheint in Frankreich, Britannien und den Vereinigten Staaten nicht dasselbe Phänomen auszudrücken. Ich sage „scheint“, weil es genau Robins Überzeugung ist, daß verschiedene Autoren in der Betrachtung verschiedener Aspekte des Liberalismus nicht mehr oder weniger recht haben, sondern keine holistische Sicht auf den Liberalismus haben und ihn daher nicht richtig verstehen. Diejenigen, die den Liberalismus als nur links sehen, als nur laissez-faire-kapitalistisch oder nur als permissive Gesellschaftspolitik, betrachten den Liberalismus, ohne das zu erkennen, was Robin die „Prüfsteine“ der liberalen Ideologie nennt.

Überraschenderweise streicht Robin nicht die verschiedenen Konnotationen hervor, die das Wort „liberal“ in verschiedenen Ländern zu haben tendiert, Konnotationen, die durch Unterschiede in der nationalen Geschichte erklärt werden können. Wie entstand der Liberalismus? In Britannien bezog der Begriff sich ursprünglich auf die sogenannten Whigs – die protestantischere Klasse von Freihändlern, die den liberalen Manchesterkapitalismus förderten, der mehr Rechte für die Stadt und die Produktion gegenüber den wirtschaftlichen Interessen der Landwirtschaft und des Reichtums aus Landverpachtung forderte (tatsächlich wurde die erste große liberale Tageszeitung in England in Manchester veröffentlicht, der Manchester Guardian). Die Gegner der Whigs wurden durch die Partei der Krone repräsentiert, die Tories. Im Laufe der Zeit und besonders mit dem Aufstieg der Labour Party wurde der Begriff „liberal“ zumindest in Britannien zunehmend als auf jene bezogen verstanden, die einen gemäßigten dritten Weg zwischen den Kräften des Konservatismus und der Empires auf der Rechten und der Herausforderung des Sozialismus und der internationalen Arbeiterrevolution auf der Linken suchten.