Von Alex Kurtagić, übersetzt von Deep Roots.

Das Original „Interview with Kevin MacDonald“ erschien am 13. Februar 2011 bei Counter-Currents Publishing.

Vorwort des Interviewers:

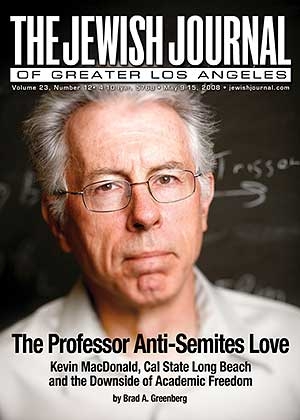

Ich habe eine Menge Zeit für Kevin MacDonald, einen Evolutionspsychologen und Professor an der California State University in Long Beach, Autor von sieben Büchern und über hundert gelehrten Artikeln.

Seine Trilogie über das Judentum stellt mit seiner bahnbrechenden Theorie vom Judaismus als gruppenevolutionäre Strategie nicht nur eine höchst originelle Abhandlung des Themas dar, sondern ist auch eine erfrischend nuancierte und intelligente Studie eines Gegenstands, über den zu schreiben sehr schwierig ist: die meisten, die es im Westen tun, sehen sich heftiger Opposition und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber.

Viel ist über diesen mutigen Akademiker und produktiven Autor geschrieben worden, aber das meiste davon, und selbst das meiste von dem, was er über sich selbst geschrieben hat, hat sich fast ausschließlich auf seinen intellektuellen Hintergrund und sein gegenwärtiges Denken über ethnische Konkurrenz, Einwanderung, jüdische intellektuelle Bewegungen des zwanzigsten Jahrhunderts und linke Tendenzen im westlichen Universitätswesen konzentriert. Ich wollte mehr über den Mann hinter dem Monster herausfinden. Wie ist es, der umstrittenste Professor der Welt zu sein? Wie ist er als Person? Wie sah sein vorakademisches Leben aus? In diesem umfangreichen Interview entdecken wir viele zuvor unbekannte Fakten über Professor MacDonald, wir kommen einem Gesamtporträt des Mannes näher, und es werden uns sogar nie zuvor gesehene Fotos aus seiner Vergangenheit gegönnt. Ob man nun ein Freund oder Feind ist, was nun folgt, wird erhellen, aufklären und unterhalten – und es wird auch ohne Zweifel einige verbreitete Irrglauben zerschmettern.

A. K.: Sie wurden 1944 geboren und wuchsen in Oshkosh, Wisconsin auf. Wie erinnern Sie sich an das Amerika Ihrer Kindheit und Pubertät, und wie sieht der Vergleich mit dem Amerika aus, das Sie heute kennen? Was waren Ihre Lieblingsbeschäftigungen?

KMD: Das Glaubenssystem der Post-1960er besagt, daß die 1950er eine Zeit schrecklicher Unterdrückung waren. In der kürzlichen Hasstirade des anti-weißen Aktivisten Tim White freut er sich auf den Tag, „an dem es keine Weißen mehr gibt, die die 1950er für die guten alten Zeiten halten, weil es keine Weißen mehr geben wird, die sich wirklich an sie erinnern, und daher werden wir akkurat und ehrlich über sie unterrichten können, ohne eure kostbaren Gefühle zu verletzen.“

Aber die 1950er waren eine wunderbare Zeit, um in einer kleinen Stadt (ca. 40.000 EW) im Mittleren Westen aufzuwachsen. Es war eine stabile, wohlgeordnete Gemeinde – letztendlich vielleicht langweilig. (Aus irgendeinem Grund dachte ich nie, daß ich dort auf Dauer leben würde.) Aber sie bot ein gewisses Gefühl der Sicherheit, von dem ich glaube, daß es heute in den meisten Gemeinden fehlt. Scheidungen waren unbekannt, daher machte keines der Kinder, die ich kannte, große familiäre Umbrüche durch. Es war eine Zeit wirtschaftlicher Blüte, die jedem ein optimistisches Gefühl für die Zukunft gab – was der Generation, die die Große Depression durchgemacht hatte, zweifellos höchst willkommen war. Das Leben schien immer besser zu werden (und wurde es auch).

Es war eine gänzlich weiße Gemeinde, in der religiöse Unterschiede zählten, zumindest in gewissem Ausmaß. Ich wuchs katholisch auf und verkehrte hauptsächlich mit anderen Katholiken. Es gab verschiedene protestantische Glaubensbekenntnisse, und es gab immer noch ethnisch polnische katholische Kirchengemeinden, die von den anderen katholischen Kirchen getrennt waren. Ich denke, wir Katholiken fühlten uns etwas separat von den Protestanten, besonders den wohlhabenden Protestanten. (Sie waren mehr deutsch als WASP.]. Aber die Teilungen schienen nicht sehr wichtig zu sein (Volkszugehörigkeit war kein Thema), und es gab ein gewisses Maß an Mobilität zwischen den Gruppen. Jedenfalls fühlte sich niemand als Außenseiter. Wir hegten gewiß nicht die intensive Feindseligkeit gegenüber den WASP-Eliten, wie es für Juden so typisch gewesen ist.

Die alten Moralcodes waren immer noch vorhanden. Keiner der Jungs, die ich in der High School kannte, hatte Sex, obwohl sie vielleicht schon Jahre mit Mädchen gegangen waren. Die Nonnen und Brüder machten ziemlich deutlich, daß solches Verhalten nicht nur eine Todsünde war, sondern auch wahrscheinlich zu einem schwierigen Leben führen würde. In jenen Tagen bedeutete Sex Schwangerschaft, und das bedeutete keine Bildung und kein Leben. Ich war nicht der einzige, der sich diese Botschaft zu Herzen nahm.

Für mehrere meiner Freunde aus der Kindheit scheint das Aufwachsen in Oshkosh der Höhepunkt ihres Lebens zu sein. Sie haben viele angenehme Erinnerungen, die sie gern erzählen – das Ergebnis eines Basketballspiels zwischen zwei Kleinstadtteams vor 50 Jahren, die Namen der gegnerischen Spieler, wer wie viele Treffer erzielte, und eine komplette Beschreibung des Spielverlaufes am Ende des Matches, der den ganzen Unterschied ausmachte. Einer fragte mich vor einer Weile: „Was wird passieren, wenn die Dinge so weitergehen wie jetzt?“ – besorgt über einige derselben Dinge, über die ich mir Sorgen mache. Aber dann sah er weiter das Ballspiel an.

Die Konformität mit multikulturellen Dogmen ist erstickend, selbst für jene, die sich nicht viel um Politik kümmern. Mehrere sind streitbare Liberale von der Sorte, die in ihrem ganzen Leben niemals im Abstand von ein paar Meilen zu einer nichtweißen Person gelebt hat und das auch nie wird. Aber sie haben die konventionellen Moralismen der Zeit gänzlich verinnerlicht. Sie tragen ihre moralische Pose als Abzeichen und als Zeichen dafür, daß sie intelligent und belesen sind. Sie lesen die „New York Times“, und sie haben das liberale Narrativ des 20. Jahrhunderts verinnerlicht, das in Obamas Präsidentschaft kulminierte.

A. K.: Als ich in den 1970ern ein Kind war, war es ganz normal, daß Eltern ihre Kinder sich selbst überließen, um zu tun, was immer ihnen gefiel, außer Sichtweite (und vermutlich auch aus dem Sinn, zumindest für ein paar Stunden). Dies ist heute unvorstellbar. Waren die Dinge, an die Sie sich aus dem Amerika von seinerzeit erinnern und die damals selbstverständlich waren, heute ähnlich unvorstellbar?

KMD: Wir hielten eine Menge Dinge für selbstverständlich. Rassische Homogenität war eines davon. Das ganze Fox River Valley war gänzlich weiß, als ich aufwuchs. Den Leuten fiel auf, wenn ein Schwarzer von Milwaukee zum Fischen heraufkam. Es gab vielleicht ein oder zwei jüdische Familien in der Stadt, die niemanden in der einen oder anderen Art kümmerten. Die einzigen Mexikaner waren Wanderarbeiter, die außerhalb der Stadt auf den Farmen lebten und nach der Ernte wieder gingen. Es war für uns auch selbstverständlich, daß Mamas und Papas verheiratet blieben und daß man sich nicht wegen Schwerkriminalität zu sorgen brauchte. Die Leute ließen ihre Autos mit angesteckten Zündschlüsseln auf der Straße stehen. (Ich lernte, daß das keine gute Idee ist, als ich aus schulischen Gründen nach Madison ging.)

A. K.: Wie stellten Sie sich in den 1950er die Zukunft vor? Was, dachten Sie, würden Sie im damals unglaublich futuristischen Jahr 2000 tun?

KMD: Es ist schwer, den Optimismus der 1950er zu vermitteln. Daß Amerika das großartigste Land der Welt war, der rechtmäßige Erbe des British Empire. Wir hatten die größte Volkswirtschaft, und sie würde sich weiterhin verbessern. Wir hatten das mächtigste Militär, und obwohl es ein gewisses Maß an Panikmache wegen der Sowjetunion gab, so glaube ich nicht, daß viele Amerikaner daran zweifelten, daß wir militärisch stärker waren als die UdSSR und daß wir in internationalen Angelegenheiten die Guten waren (trotz dessen, was ich jetzt als eine mächtige fünfte Kolonne von Linksintellektuellen erkenne, die bereits die Eliteuniversitäten infiltriert hatten). Als Katholiken wurden wir ständig an die Unterdrückung der Kirchen in ganz Osteuropa erinnert. Kardinal Mindszenty war ein Held. Und einer meiner Lehrer an der High School war ein Flüchtling aus dem kommunistischen Polen, der den Kommunismus mit einer Leidenschaft hasste, die zweifellos aus persönlicher Erfahrung stammte.

Als ich jung war, gab es immer noch Globen, auf denen all die britischen Kolonien drauf waren, und in der Tat ging die Sonne im Empire nie unter. Ich glaube, es gab eine Art impliziten Rassenstolz. Ich sah mich als Mitglied einer rassischen Gruppe, die die Welt leitete. Immerhin waren die Briten sehr wie wir, und wir waren die Erben des British Empire, was die Welthegemonie anging. Wir sahen ständig Fotos von rückständigen Orten in Asien und Afrika. Es war natürlich, uns für etwas Besonderes zu halten.

Ich denke, daß das Aufwachsen in einer stabilen, optimistischen Ära einen gewissen Nachteil hat, weil ich vermute, daß wir dazu neigen zu glauben, es würde immer so sein. Ohne je darüber nachzudenken, gab es die Annahme, daß die Dinge einfach immer besser werden würden. Und sehr lange war es auch so. So ziemlich jedem, mit dem ich aufwuchs, ging es wirtschaftlich besser als seinen Eltern. (Einige demographische Recherchen zeigen, daß die Leute den Lebensstandard ihrer Eltern als Barometer dafür verwenden, wie es ihnen geht. Nach diesem Standard ging es uns allen gut.)

Kürzlich sah ich die Ausstellung über König Tut im De-Young-Museum in San Francisco. Dort gab es eine Zeitlinie an der Wand, die die Dynastien über 2000 Jahre hinweg zeigte. Ich vermute, ein Ägypter, der, sagen wir, 1200 v. Chr. lebte, hätte gedacht, daß es einfach ewig so weitergehen würde. Aber natürlich tat es das nicht. Es scheint wahrscheinlich, daß wir an der Schwelle zu sehr interessanten Zeiten stehen. Einfach ausgedrückt, die weiße europäische Welt, die 1950 dominant war, wird einfach zugunsten einer von anderen Völkern dominierten Schönen Neuen Welt abdanken, oder wir werden das Selbstvertrauen und den politischen Willen finden, uns wieder als stolze, zuversichtliche Zivilisation zu etablieren.

A. K.: Sie sind genauso sehr ein Literat, wie Sie ein Mann der Wissenschaft sind. Ein Literat lebt teilweise durch die Texte, die er liest. Was waren entscheidende Bücher und Autoren, die Sie in den frühen Jahren am meisten beeinflußten? Und was inspirierte Sie ursprünglich dazu, Philosophie als Hauptfach zu studieren?

KMD: Ich nehme an, ich sollte ein paar frühe Inspirationen finden können, aber es gab keine, die von Dauer waren. Ich machte eine Nietzsche-Periode durch und eine Freud-Periode, aber ich denke, das tat jeder zu der Zeit. Ich stieg in die Philosophie ein, weil ich ein, zwei Kurse nahm und fand, daß ich sie wirklich mochte. Ich engagierte mich gern in verbaler Argumentation. Man erlebt das kaum in anderen Gebieten. Als ich in die Biologie einstieg, fiel mir auf, wie nicht-argumentativ die Menschen waren. Philosophen argumentieren gern. Als Grundstudenten und als Universitätsabsolventen gingen wir raus und debattierten über philosophische Fragen. Es war sehr schwer, irgendetwas festzulegen wegen der vorherrschenden Skepsis von Philosophen – die immer versuchen, jedes gehaltvolle Argument zu unterminieren.

Ich liebte das verbale Sparring, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, in einer verbalen Welt zu sein, die völlig von der Realität losgelöst war – so ziemlich wie die zeitgenössischen Geisteswissenschaften, wo die reale Welt nie Einfluß zu nehmen braucht. Damals entschied ich, daß ich kein Philosoph sein wollte, und erfand mich schließlich (nach ein paar Jahren des Herumwanderns, in denen ich versuchte, ein Musiker zu sein) neu als Evolutionspsychologe. Die eindeutigen Inspirationen dort waren E. O. Wilson, der Autor von „Sociobiology“ (dem Buch, das alles auslöste), und noch mehr Richard Alexander, dessen „Darwinism and Human Affairs“ ein unglaublich wichtiges Werk bleibt. Wer hätte gedacht, daß Fragen wie Gesetze, Moral und menschliche Kultur allgemein in naturwissenschaftlichem Rahmen diskutiert werden könnte? Das Abtreten von Wilson und Alexander als Ikonen für evolutionäre Ansätze in menschlichen Angelegenheiten ist eine Schande – eines der vielen Beispiele, wo das Imperium sehr enger, politisch korrekter Ansätze zur Evolutionspsychologie alles auf seinem Weg kaputtmachte.

A. K.: Als Teenager in den späten 1950ern und frühen 1960ern erlebten Sie die Geburt der Jugendkultur und ihrer Subkulturen. Was waren die vorherrschenden Einstellungen zu der Zeit gegenüber diesem Phänomen? Was hielten Sie damals davon? Und was halten Sie rückblickend von dem, wohin es schließlich musikalisch und soziologisch führte?

KMD: Die Jugendkultur wirkte sich erst Mitte der 1960er aus, als ich bereits im College war. Ich war ihr zuerst ziemlich feindlich gesinnt. Ich erinnere mich daran, wie ich einen Pro-Vietnamkriegs-Artikel für die Collegezeitung schrieb und ihn verstohlen im Büro abgab. Als Reporter für die Zeitung hatte ich noch nie so etwas wie die Leute gesehen, die im Frühjahr 1965 die Versammlung des „Ad Hoc Committee to End the War in Viet Nam“ besuchten. Definitiv nicht die Leute, mit denen ich aufgewachsen war. Sie waren jüdische „Rote-Windeln-Babies“, die einer langen Ahnenreihe von Radikalen entstammten – einem Teil der radikalen jüdischen Subkultur, die zu einem Kapitel in „The Culture of Critique“ wurde. Im allgemeinen waren Studenten aus Wisconsin in den frühen Stadien nicht sehr daran beteiligt. Es wurde als eine “NYJ”-Sache („New York Jewish“) gesehen, wobei NYJ einen deutlich abwertenden Klang hatte. Ich beschrieb eine Menge davon, wie es war, in meinem VDARE-Artikel „Memories of Madison“.

Mit der Zeit wurde diese ursprünglich sehr jüdische Bewegung auf dem ganzen Campus sehr einflußreich, sodaß mindestens 1968 eine große Zahl junger Leute, mich eingeschlossen, radikalisiert oder zumindest sehr von den Werten losgelöst worden war, mit denen sie aufgewachsen waren. In meinem Fall wurde die Verwandlung definitiv dadurch begünstigt, daß ich mit jüdischen Zimmerkollegen zusammenlebte und aus erster Hand die radikale jüdische Subkultur der Zeit erlebte – wie sie im VDARE-Artikel diskutiert wird.

Kevin MacDonald (Mitte) im Alter von 22 Jahren mit seinen Zimmerkollegen an der University of Wisconsin im Januar 1966

Rückblickend hatte diese Ära einen riesigen Einfluß gehabt, weil die jungen Leute sehr in einer Weltsicht der Linken sozialisiert worden waren. Meiner Ansicht nach hat sich dieses konventionelle Linkentum unter gebildeten Weißen verwurzelt und hat sie hilflos gemacht angesichts der Verwandlungen, die jetzt so schnell stattfinden – auch wenn sie vom Bauchgefühl her wissen, daß etwas fürchterlich schiefgegangen ist. Alle sozialwissenschaftlichen Forschungen zeigen größere Veränderungen der Einstellungen gebildeter Leute in eine liberale Richtung. Die Universität war vor den 1960ern liberal, aber ich wurde zu der Zeit viel radikaler. Damals begannen die Fakultäten für ethnische Studien und Frauenstudien aufzukommen, die die akademische Kultur in den letzten Jahrzehnten so dramatisch in eine Bastion der Linken verwandelt haben. Ich diskutiere dies in meinem Artikel „Why are professors liberals?“ im „Occidental Observer“.

A. K.: Als Evolutionspsychologe werden Sie mit der Ansicht mindestens sympathisieren, daß eine Person mit einer Veranlagung zu einer bestimmten allgemeinen politischen Orientierung geboren wird und sie sich schließlich im Laufe seines Lebens implizit oder explizit zu eigen machen wird oder auch nicht. Sie begannen als radikaler Linker, und doch scheint es mir unwahrscheinlich zu sein, daß Sie von Anfang an jemals linke Instinkte hatten. Gerieten Sie zufällig in die radikale linke Szene? Und wie immer Ihre Antwort lautet, wie begann Ihr Engagement darin? Gab es jemals einen Moment der Skepsis, der Besorgnis oder des Unbehagens in Ihrem Hinterkopf angesichts der aufgeheizten Rhetorik und radikalen Bilderstürmerei, für welche die Linke bekannt ist?

KMD: Interessante Frage. Ich denke, ich wurde zum Linken wegen des Umfelds, in dem ich mich wiederfand. Ich fühlte mich ein bißchen wie ein Fisch auf dem Trockenen. Als die 1960er sich aufzuheizen begannen, hatte ich ein ungutes Gefühl gegenüber der Linken, wie mein oben erwähnter Pro-Vietnamkriegs-Zeitungsartikel zeigt. Erst nachdem ich mit meinen jüdischen Zimmerkollegen zusammenzuleben begann, wurde ich bekehrt, aber es war eine Sache der Konformität, ein Versuch, mich einzufügen. Ich glaube, das geht Nichtjuden oft so. Sie kommen in ein jüdisches Milieu, wo die Menschen, von denen sie umgeben sind, sehr starke Meinungen haben und sehr beredt sind. Sie sind ihrer selbst absolut sicher. Als ich von diesem Umfeld wegkam, wurde ich fortlaufend konservativer.

Es gibt Beweise dafür, daß grundsätzliche liberale/konservative Einstellungen ein wenig erblich sind. Es ist interessant, daß mein Onkel, den meine Mutter immer als Rollenmodell darstellte, weil er ein Professor der Physik an der University of Wisconsin war, sehr konservativ war, und ich schaute von Natur aus zu ihm auf. Ich ging immer wieder mal zu seinem Haus, als ich in Madison lebte, und ich fühlte ein wenig Dissonanz wegen meines Linkentums und seiner sehr stark empfundenen konservativen Einstellungen. Meine Mutter war ebenfalls sehr konservativ – sie war eine Aktivistin gegen Abtreibung und Pornographie.

Das andere, das ich bemerkt habe, als ich eine Menge über Juden las, ist, daß viele Juden ethnozentrischer werden, wenn sie älter werden. Ich vermute, das ist ein normales Entwicklungsmuster. Eine meiner Lieblingsspekulationen ist, daß es vielleicht anpassungsgemäß ist, weil die Leute, wenn sie älter werden, mehr davon profitieren, einen breiteren Blick auf die Dinge jenseits ihrer selbst und ihrer unmittelbarer Familie zu werfen. Ältere Menschen denken langfristiger, was eine kollektivistische Mentalität ist, wohingegen junge Leute mehr ans Hier und Jetzt denken, eine individualistische Mentalität. Ich bin auf einige Juden gestoßen, auf die dieses Muster zutrifft, zum Beispiel Heinrich Heine, der deutsch-jüdische Dichter. In Amerika sind junge Weiße die einzeige Gruppe von Weißen, die dazu neigt, demokratisch zu wählen und zu einem breiten Spektrum von Angelegenheiten liberale Einstellungen zu haben. Die meisten Leute scheinen zu denken, daß diese Menschen immer liberal sein werden, aber das glaube ich nicht. Sie werden konservativer werden, wenn sie älter werden. Das ist mir sicherlich passiert.

A. K.: Eine Zeitlang, zwischen 1966 und 1974, verfolgten sie eine musikalische Karriere als Jazzpianist. Was hat Sie zum Jazz hingezogen? Was war ihre Lieblingsrichtung des Jazz? Und wie war Ihr Leben während dieser Jahre? Waren Sie auf Reisen? Haben Sie in einer Band gespielt? Hat die Band jemals Plattenaufnahmen gemacht? Und spielen Sie heute immer noch Klavier?

KMD: Jazz war Teil meines Umfelds als College-Student. Einer meiner jüdischen Zimmerkollegen war Musiker, daher traf ich andere Leute, die darauf standen. Besonders ein Kerl (kein Jude) war eine Art natürlicher Nonkonformist – jemand, der nicht in konventionelle Muster paßte und die Empfindungen der Mittelklasse und konventionelle Moral hasste. Er kam aus einer norwegischen Bauernfamilie im südlichen Wisconsin, aber Sie können sich ihn in der langen amerikanischen Tradition des freien und ungehemmten radikalen Individualismus denken – was Eric Kaufmann die amerikanische Tradition des „libertären Anarchismus“ nennt, verkörpert von Leuten wie Walt Whitman und Benjamin Tucker. (Ich höre, daß er jetzt ein Angelführer in Montana ist.) Er war absolut engagiert für den Jazz und spielte Saxophon – wie ich nicht gut genug, um davon leben zu können. Aber er liebte die Musik wirklich. Und eine Eigenschaft von Marihuana ist es, daß es Musik unglaublich sinnlich und unwiderstehlich klingen läßt; es setzt das ästhetische Gespür frei. Gras war definitiv Teil der Szene, und wenn man jung ist, dann glaubt man, daß es einfach ewig so weitergehen kann.

Ich hatte als Kind Klavier gespielt, war aber nie weit fortgeschritten und gab es vor der High School auf. Ich nahm etwas Unterricht und übte viel, aber ich erreichte nie wirklich ein professionelles Niveau, wo ich daran denken konnte, in Konkurrenz zu Leuten wie Chick Corea und Herbie Hancock davon leben zu können. Mein Geschmack ging ziemlich querbeet, vom Bebop der 1940er, über Miles Davis und Sonny Rollins, die Coltrane Revolution (obwohl ich dachte, daß sie zum Ende hin unmusikalisch wurden), und dann zu Leuten wie Chick Corea und Herbie Hancock in den 1970ern. Ich war eine Zeitlang in einer Band, als ich in Connecticut lebte und mich auf den Abschluß der UConn. vorbereitete. Wir spielten nur Gigs in örtlichen Bars. Ich erkannte schließlich, daß ich es in der Musik zu nichts bringen würde, und gab sie auf. Ich spielte einige Jahre danach nur zu meinem eigenen Vergnügen, gab es aber schließlich ganz auf.

Im Leben muß man letztendlich das tun, worin man gut ist, und ich glaube wirklich nicht, daß ich das Talent hatte, um es in der Musik wirklich zu schaffen. Nach den 1970ern oder so begann ich mehr klassische Musik zu hören, und die genieße ich jetzt. Angesichts meiner allgemeinen Sichtweise überrascht es nicht, daß ich die klassische Musik für eine unglaubliche Errungenschaft unseres Volkes halte.

A. K.: Sie entschieden sich schließlich dafür, eine akademische Karriere in der Wissenschaft zu verfolgen – in dem, was man damals Soziobiologie nannte. Wie kam es dazu, daß Sie sich für E. O. Wilsons Forschungsarbeiten interessierten? Und warum nicht Astrophysik oder Raumfahrt, nachdem Sie die Mondlandungen von 1969 – 1972 gesehen hatten?

KMD: Ich war schließlich enttäuscht von der Philosophie, weil sie mir ein Gefängnis der Worte zu sein schien, ohne eine Methodik, um wirklich zu bestimmen, wie die Worte an die Realität anknüpften. Ich hatte einfach ein natürliches Interesse am Verhalten, und ich erkannte, daß ich das menschliche Verhalten innerhalb der Grenzen der Philosophie nicht annähernd verstehen konnte. In den späten 1960ern nahm ich eine psychoanalytische Perspektive (!) von meinem Umfeld der intellektuellen Linken in Madison an. Ein Teil des Zeitgeists der 1960er war es, daß die Sexualmoral der Mittelklasse hoffnungslos repressiv sei, eine Ansicht, die letztendlich natürlich von Freud stammte. Wilhelm Reich, der Radikalste der Freud’schen Linken (der mit den Orgon-Akkumulatoren) wurde oft diskutiert. Es gibt ein offensichtliches Gefühl, in dem in der Tat die traditionelle Kultur im Westen (und in vielen anderen Kulturen, einschließlich des Judentums) den Sex in Familienbeziehungen und die Zeugung von Kindern kanalisierte. Aber das wurde zu einem Hebel, mit dem man die gesamte Kultur auf die Couch legen und jede einzelne soziale Unzulänglichkeit der westlichen Kultur der Unterdrückung der Sexualität zuschreiben konnte (diskutiert in Kapitel 4 und 5 von „CofC“). Ich übernahm diesen grundsätzlichen Bezugsrahmen. Man muß auch verstehen, daß zu der Zeit der Behaviorismus das einzige andere Angebot war, und der war offensichtlich ungeeignet, um sich in irgendeiner tieferen Weise mit dem Verhalten zu befassen. Gott sei für die Evolutionspsychologie gedankt.

Daher schaffte ich es nach meinem zweijährigen Aufenthalt in Jamaika, wo ich Mathematik an der Hochschule unterrichtete (eine andere Geschichte), mehr oder weniger zufällig, an der University of Connecticut in ein Magisterprogramm in Biologie zu kommen. Dann manövrierte ich mich für meine Promovierung in ein Programm über das Verhalten von Wölfen an der Fakultät für Bioverhaltenswissenschaften. Dies führte ganz natürlich dazu, daß ich Wilsons „Sociobiology” las, das Mitte der 1970er gerade herausgekommen war. Vielleicht war die Feindseligkeit der Linken gegenüber der Soziobiologie, besonders seitens jüdischer Professoren, ein prägendes Ereignis. Ich konnte den ethnischen Standpunkt aus nächster Nähe und persönlich sehen, und es gab eine riesige Dissonanz zwischen meinem eigenen Lesen des Buches und dem, was ich um mich herum sah. Das „Committee Against Racism“ war auf dem Campus aktiv. Sie organisierten soziobiologiefeindliche Veranstaltungen und schikanierten sogar meinen Doktoratsprofessor Benson Ginsburg, obwohl er die Soziobiologie nicht akzeptierte. Es genügte, überhaupt irgendeine Verbindung zu biologischen Sichtweisen zu menschlichem Verhalten zu haben. (Ginsburg war ein Verhaltensgenetiker und Experte über das Verhalten von Wölfen.) Dann las ich Richard Alexanders „Darwinism and Human Affairs“, ein großartiges Buch über die Verknüpfung zwischen Evolutionsbiologie und menschlicher Kultur. Das hat mich so ziemlich auf den Weg gebracht, dem ich später folgte – die Kultur ernst zu nehmen, aber niemals die evolutionären Implikationen der Kultur aus den Augen zu verlieren. Höchst offensichtlicherweise werden die Weißen wegen des Triumphs der Kultur der Linken verdrängt, und das bedeutet, daß es als Ergebnis der Explosion der nichtweißen Population voranschreitende Veränderungen von Genhäufigkeiten in Amerika und überall im Westen gibt. Und das ist Evolution.

A. K.: Vom Philosophen über den Musiker zum Wissenschaftler… das sind große qualitative Sprünge. Manche könnten dabei oberflächlich besehen an mehrfache Persönlichkeitsstörung denken. Auch wenn dies das Ergebnis einer Suche war, muß es ein fundamentales Organisationsprinzip gegeben haben, das diese Entscheidungen antrieb.

KMD: Wie oben beschrieben erkannte ich, daß ich das menschliche Verhalten mittels der Werkzeuge der Philosophie nicht verstehen konnte, daher ging ich in die Richtung der Psychologie und Evolution. Ich verbrachte die vier Jahre von 1970 – 1974 als Aussteiger, der versuchte ein Musiker zu sein, und lebte dabei auch zwei Jahre lang in sehr fremder Umgebung in Jamaika. Es dauerte einige Zeit, aber ich traf die richtige Wahl hinsichtlich meiner Interessen. In Jamaika zu leben, macht einem auch sehr bewußt, daß Schwarze wirklich sehr anders sind.

Trotz einer ideologischen Einstellung, daß Weiße in die örtliche Kultur eintauchen, sich mit Schwarzen anfreunden sollten etc., war es am Ende offensichtlich, daß all die Weißen zusammen herumhingen. Es gab nie irgendwelche interrassischen Freundschaften und sehr wenig Umgang über Rassengrenzen hinweg. Mir war auch klar, daß meine Schüler aus der obersten Schicht der jamaikanischen Gesellschaft kamen. Die meisten Kinder besuchten nicht die High School. Jene, die gut waren, konnten in der sozialen Hierarchie leicht aufsteigen, aber im allgemeinen waren sie sehr schlechte Schüler. Das hatte wahrscheinlich einen Einfluß darauf, daß ich zum Rasserealisten wurde. Man macht einfach weiter und ändert dabei seine Ansichten, auf Basis der eigenen Erfahrung und dessen, was man liest.

A. K.: Während der 1980er drehte sich Ihre Forschungsarbeit um Eltern-Kind-Beziehungen, und Sie verfaßten eine Anzahl von Büchern zum Thema, plus unzählige Essays und Artikel. Was bleibt Ihr Lieblingsbuch aus dieser Ära? Was fanden Sie am nützlichsten bei der Anwendung dieser Forschungsarbeiten „im Feld“ sozusagen? Welches würden Sie zukünftigen Eltern empfehlen?

KMD: Eines der Dinge, die mich am Verhalten faszinierten, war das Spielen mit Kindern – physisches Spiel wie Kitzeln und Fangenspielen. Dies sind Dinge, die Väter mehr als Mütter mit Kindern machen, und es gibt klare Parallelen in der Tierwelt. Die meisten Kinder lieben diese Spiele, und es gibt sehr viel begeistertes Lachen. Zu einer Zeit dachte ich, daß diese Art von Spiel ein starker Umfeldeinfluß auf die Persönlichkeit von Kindern sein könnte – als Teil der umfeldorientierten Sichtweise, mit der ich anfing. Ich denke immer noch, daß es einen Einfluß hat, aber ich sehe es jetzt anders, als einen sehr begrenzten Umwelteinfluß auf ein bestimmtes Persönlichkeitssystem unter mehreren anderen. Ich denke, meine beste Arbeit in der Psychologie liegt im Bereich der Persönlichkeit, und meine Schriften zu diesem Thema sind über die Jahre besser geworden. Ich sehe, daß meine frühen Schriften viele Grenzen haben. Aber darum geht es beim Fortschritt in der Wissenschaft.

A. K.: 1990 begannen Sie sich für das Judentum zu interessieren und ließen sich auf etwas ein, aus dem acht Jahre später Ihr Magnum Opus wurde, die berühmte Trilogie über das Judentum. Ich habe den Eindruck, daß Sie es ursprünglich bloß als interessantes wissenschaftliches Problem angingen, nachdem Sie zuvor über die Spartaner geschrieben hatten. Was waren Ihre Gedanken während der Anfangsphase der Forschung? Was waren die anfänglichen Reaktionen?

KMD: Sie haben zu Recht die Spartaner erwähnt. Das letzte Kapitel von „Social and Personality Development: An Evolutionary Synthesis“ (1988) dreht sich darum, wie Kultur die Entwicklung von Kindern formen kann. Im Fall von Sparta bedeutete das eine aus militärischem Training zum Eigengruppenegoismus bestehende Lebensweise, aber sie wurde in einem ethnischen Kontext ausgeübt. Sparta war genetisch eine abgeschlossene Gruppe, und die von der Gesellschaft hervorgebrachten Soldaten machten Sparta zu einer Militärmacht. Daher zielte die Kultur letztendlich auf die Erreichung evolutionärer Ziele ab.

Die Parallele zum Judentum ist offensichtlich. In traditionellen Gesellschaften war das Judentum ebenfalls eine abgeschlossene Gruppe, die durch Blutsverwandtschaft verbunden war. Sie kooperierten eng miteinander und maximierten dadurch ihren Vorteil in Konkurrenz mit anderen Gruppen. Jüdische Gruppen waren in der Lage, Gruppenziele bei Individuen durchzusetzen, indem sie Gruppendisziplin aufrecht hielten – jüdische Monopole durchsetzten, Gemeindemitglieder besteuerten und Juden bestraften, die vom Gruppenethos des Judentums abwichen. Der Rest wurde leicht klar.

Aber wiederum ist es im Grunde eine kulturelle Perspektive. Wenn Kultur in der Lage ist, das Verhalten innerhalb einer Gruppe zu regulieren, dann ist es ein kurzer Schritt zu der Erkenntnis, daß es Interessenkonflikte um die Konstruktion der Kultur geben kann. In der Tat ist Konflikt um die Konstruktion der Kultur grundlegend für meine Theorie der Kultur, angefangen mit meinen frühen Schriften über die Monogamie (das erste Papier wurde 1983 veröffentlicht): Reiche Männer und nicht-reiche Männer haben offensichtliche Interessenkonflikte darüber, ob Monogamie oder Polygynie kulturell etabliert wird, nachdem reiche Männer viele Frauen kontrollieren und deren Kinder erhalten können.

„The Culture of Critique “ wandte diese Idee auf Interessenkonflikte zwischen Juden und Nichtjuden um die Konstruktion der Kultur an. Wiederum jedoch hat der Konflikt evolutionäre Konsequenzen, auch wenn er sich um die Konstruktion der Kultur dreht. Die Grundidee ist die, daß jüdische intellektuelle und politische Bewegungen einen Niedergang der Weißen in Europa und anderswo zur Folge gehabt haben.

A. K.: 1998 wurden die restlichen Bände der Trilogie veröffentlicht – etwa 500.000 Worte und viele hundert Quellen. Bis dahin mußten Sie, nachdem Sie Shockley, Wilson et al durchgemacht haben, gewußt haben, daß Sie effektiv eine Bombe zusammenbauten, die bei der Veröffentlichung explodieren mußte – eine Bombe, deren Detonation eine Schockwelle aussenden würde, die wahrscheinlich alles plattmachen würde, was Sie bis dahin getan haben, und deren Echo in den kommenden Jahren widerhallen würde, vielleicht für immer.

KMD: Nun, mir war schon klar, daß diese Bücher Feindseligkeit produzieren würden. Aber bis ich sie fertiggestellt hatte, war ich erfahren genug, um zu erkennen, daß sie vom intellektuellen Establishment ignoriert werden würden. In Kapitel 6 von „Separation and Its Discontents“ diskutiere ich die jüdische Strategie, Menschen und Ideen zu ignorieren, die sie nicht mögen. Einen großen Wirbel um etwas zu machen, ist für sie immer ein Glückspiel, weil mehr Leute Kenntnis von diesen Ideen erlangen. Sogar die Feindseligkeit, die durch den Besuch des Southern Poverty Law Center an meiner Universität provoziert wurde, war lokal begrenzt und breitete sich nie in die größeren Mainstream-Medien aus.

Dieser cordon sanitaire, der meine Arbeit umgibt, ist der Hauptgrund, warum ich ins Bloggen eingestiegen bin und Kommentare zu aktuellen Ereignissen schreibe wie auch weiterhin relevante gelehrte Arbeiten rezensiere. Im Internet kann ich diese Ideen vorbringen und meine Argumente und Ideen in einem öffentlichen Forum verfeinern. (Gott sei für das Internet gedankt!) Die Strategie ist die, daß nach und nach mehr Menschen die Botschaft erhalten. Ich denke in der Tat, daß die sozialen Spannungen, die aus diesem Angriff gegen unser Volk und unsere Kultur resultieren, schließlich an den Punkt gelangen werden, wo es zwangsläufig ein Publikum für mein Werk gibt. Es mag seltsam scheinen, es so auszudrücken, aber in einem realen Sinn sollten wir alle, die wir aus einer pro-weißen, pro-europäischen Perspektive schreiben, verzweifelt versuchen, in die breitere Kultur durchzubrechen – berühmt und respektiert zu werden. Wenn das für keinen von uns geschieht, dann haben wir sicherlich verloren.

A. K.: Einem kafkaesken Drehbuch folgend, haben Sie irgendwann nach 1998 aufgehört, ein Mensch zu sein, und begannen ein neues Leben als Monster. Wann und wie wurden Sie sich dessen bewußt, daß die Metamorphose stattgefunden hatte? Geben Sie den Lesern ein paar anschauliche Beispiele aus dem Alltagsleben, wie es für einen normalen, gewöhnlichen, gesetzestreuen Bürger ist, plötzlich zu einem Monster zu werden, wenn man bedenkt, daß die Konsequenzen sich weit über den Universitätscampus hinaus erstreckten. Wie wird man damit fertig? Was waren die verschiedenen Stadien, die Sie durchmachten, vom Moment der Entdeckung bis zum Moment der Akzeptanz? Was haben Sie aus dieser Erfahrung gelernt, und wie hat sie Sie verändert?

KMD: Am Beginn des Herbstsemesters 2008 erhielt jeder in der Fakultät eine E-Mail, in der im wesentlichen gefragt wurde, wie ein rassistischer Antisemit dort lehren konnte. Ein jüdischer Kollege, der schließlich zum Führer einer lokalen Kampagne gegen mich wurde, rief mich zu Hause an und fragte mich danach. Angefangen damals und für die nächsten zweieinhalb Jahre hatte ich ein Gefühl des Terrors und der Beklommenheit in der Magengrube, wann immer Schulunterricht war.

Ich sehe ein, daß es verrückt von mir war, daß ich so empfunden habe – als Psychologe kreide ich es der Übersozialisierung an. (Unter anderem bedeutet es, daß ich kein Soziopath bin.) Es gibt einen offensichtlich adaptiven evolutionsgeprägten Drang, daß man gemocht und respektiert werden will, und einen sehr starken Drang, nicht von der Gruppe ostraziert zu werden. Das SPLC und die Aktivisten an der Fakultät nutzen diese Neigungen voll aus.

Den Computer einzuschalten und meine E-Mails aufzumachen, war ein traumatischer Akt, weil es oft feindselige Nachrichten – manchmal ein Dutzend oder mehr – auf der E-Mail-Liste der Fakultät gab, die ihre Loyalität zum multikulturellen Zeitgeist zur Schau stellten und einander zu ihrer Weisheit und moralischen Sensitivität gratulierten (und meine verdammten). Dann verbrachte ich den Morgen und manchmal den ganzen Tag damit, diejenigen zu beantworten, von denen ich dachte, daß sie als die Schädlichsten gesehen werden würden, und ignorierte das moralische Getue.

Ich konzentrierte mich besonders auf die Kommentare der Rädelsführer, die alle Juden waren, aus den Fakultäten für Jüdische Studien, Anthropologie und Psychologie. Aber derjenige, der vielleicht am meisten weh tat, wurde mir von einem nichtjüdischen Fakultätsmitglied direkt geschickt statt an das ganze College of Liberal Arts, sodaß es kein Versuch war, einfach Gunst zu gewinnen. Er lautete einfach ungefähr so: „Du solltest uns allen einen Gefallen tun und einfach zurücktreten. Niemand hier will deinen Müll hören.“ Als ich später darauf zurückblickte, stellte ich ihm mir wie seine puritanischen Vorfahren gekleidet vor, wie er die moralisch Gestrauchelten in seiner Pfarre in den Schandstock schloß oder eine Ehebrecherin mit dem scharlachroten „A“ auf der Stirn brandmarkte.

Auf dem Campus hatte ich Strategien für minimale Sichtbarkeit, üblicherweise indem ich mich bei ausgeschaltetem Licht in meinem Büro versteckte und furios an Antworten auf die feindseligen E-Mails arbeitete und nur herauskam, wenn unterrichtet wurde, sodaß nicht viele Leute herumgingen. Im allgemeinen brachten die Studenten das Thema nie zur Sprache, weder in der Klasse noch außerhalb davon. Die einzige Ausnahme war der erste Unterrichtstag im Frühjahrssemester 2010, als einige radikale Studenten auftauchten und versuchten, Studenten zum Austritt aus meiner Klasse zu bewegen, weil es sich herumgesprochen hatte, daß ich mich der American Third Position angeschlossen hatte. Es war peinlich und schwierig, aber sie kamen nach dem ersten Tag nicht zurück, und die Studenten schienen nicht allzu sehr davon tangiert worden zu sein. Vielleicht ein Student wurde zum Austritt aus der Klasse motiviert. (Ich wünschte, es wären mehr ausgestiegen. Je weniger Studenten ich habe, desto weniger Arbeit habe ich.) Das Gute war, daß ich meine Ansichten in einer Kolumne der Studentenzeitung ausdrücken konnte. Sie hatte eine Menge Kommentare auf der Webseite der Zeitung zur Folge, die große Mehrheit davon positiv. Und vielleicht, nur vielleicht, könnten ein paar weiße Studenten das Licht gesehen haben, trotz der durchgehenden Propaganda, die sie jeden Tag im Unterricht erhalten.

Aber manche Leute waren freundlich, obwohl sie mir wahrscheinlich nicht zustimmten. Natürlich nicht öffentlich. Aber es wurde dennoch geschätzt.

A. K.: Die Linke würde sich zweifellos gern vorstellen, daß Sie in Furcht und Schande leben. Und doch weisen alle Anzeichen darauf hin, daß Ihre bahnbrechende Forschungsarbeit dazu geführt hat, daß Ihr Status gestiegen ist, und Sie sind heute berühmter als Sie es wären, wenn Sie den Sprung nicht gewagt hätten. Daher hat die Metamorphose vom Menschen zum Monster auch den Übergang vom Sterblichen zum Unsterblichen bedeutet. Was waren bisher die positiven Konsequenzen dessen, daß Sie mit Ihrer höchst umstrittenen Forschungsarbeit während der Mitte der 1990er vorangegangen sind?

KMD: Nun, Sie haben recht, daß ich eine Zeitlang in Furcht und etwas Ähnlichem wie Scham lebte. Aber mit der Zeit wird es leichter. Das Eindringen der Studenten in meine Klasse war das letzte Aufbäumen. Daher ging ich stärker daraus hervor. Ich glaube, es ist wichtig, daß ich sie nicht im Glauben gelassen hatte, ich hätte gedacht, sie hätten den intellektuellen Kampf gewonnen. Die Kampagne, mich intellektuell zu verdammen, endete mit Druck auf einzelne Fakultäten, Erklärungen gegen mich abzugeben, und kulminierte in einer Resolution des Fakultätssenats. Mit Ausnahme der Erklärung der Historischen Fakultät fehlte ihnen allen Substanz – es war oft wenig mehr als moralisches Getue und Aussagen metaphysischer Ehrfurcht vor den Vorteilen der Vielfalt. Ich antwortete ausführlich auf die Erklärung der Historischen Fakultät, von der Teile eindeutig verleumderisch waren, weil sie böswillige Mißachtung der Fakten enthielten (die Behauptung, ich hätte bei den Recherchen zu meinem Kapitel über die jüdische Beteiligung an der Gestaltung der Einwanderungspolitik archivierte Dokumentarliteratur nicht gelesen.) Es ist ein Maß für die Macht der Linken, daß man in der Tat ein Narr wäre, wenn man solch einen Fall in der rechtlichen Arena betreiben würde.

Kevin MacDonald vertieft sich auch in Restaurationsprojekte: Sein 1958er Oldsmobile Eighty-Eight. Warum baut man sie nicht mehr so?

A. K.: Sie sind ein Universitätsprofessor und ein sehr produktiver Autor. In der Vergangenheit kombinierten Sie Lehre, Forschung und Schriftstellerei mit Redakteursarbeit, wobei Sie zeitweise zwei Journale gleichzeitig herausgaben (eigentlich tun Sie das jetzt wieder). Zusätzlich engagieren Sie sich in einer politischen Partei. Im Alter von 67 scheint es, als würden Sie mit Atombatterien betrieben. Wo finden Sie solch enorme Energie? Und wie schaffen Sie es, den Überblick zu behalten, wenn so vieles gleichzeitig läuft?

KMD: Es mag banal scheinen, aber ich denke, der Schlüssel zum Produktivsein liegt darin, jeden Tag ein bißchen zu machen. Und ich mag das meiste von dem, was ich tue, daher macht es Spaß. Ich genieße immer noch das Gefühl, etwas rauszubringen, das ich für gut halte. Und beim Bloggen und bei kürzeren Artikeln ist es leichter, dieses Gefühl zu bekommen, als wenn man Wochen und Monate wartet, um einen akademischen Artikel veröffentlicht zu sehen.

A. K.: Was meinen Sie, werden Sie in den nächsten 5 Jahren tun?

KMD: Einfach das, was ich jetzt mache. Schreiben und Redakteurstätigkeit. Darüber nachdenken, wie ein Durchbruch in den Mainstream zu schaffen wäre. Wenn es geschieht, wird der Wandel sehr schnell sein.

A. K.: Zuletzt, wie würden Sie gerne in 100 Jahren in Erinnerung bleiben?

KMD: Es wäre schön, als jemand in Erinnerung zu sein, der einen Beitrag dazu geleistet hat, die Kultur des Westens von den katastrophalen Trends der letzten Jahrzehnte wegzubringen. Aber das wird nur geschehen, wenn wir gewinnen.

A. K.: Danke, Professor MacDonald, daß Sie Ihre Zeit großzügigerweise zur Verfügung gestellt haben.

* * *

Neue Kommentarpolitik auf „Morgenwacht“: Wie bereits hier unter Punkt 1 angekündigt, am Schluß dieses Kommentars wiederholt als Absicht geäußert und in diesem Kommentar endgültig festgelegt, werden neue Kommentatoren nicht mehr zugelassen und sind die Kommentarspalten nur noch für die bereits bekannte Kommentatorenrunde offen.

Lucifex

/ November 25, 2018Kevin MacDonald sagt oben im Interview:

Was für ein abartiger und gestörter – man muß schon sagen Mutant – dieser Wilhelm Reich gewesen ist, kann man in Jewish Merchants of Sin and Porn, part 6: Wilhelm Reich and the Sexual Revolution von Benjamin Garland nachlesen.